流水线是人类最伟大的发明之一,其重要性不亚于轮子、蒸汽机或者电子计算机,甚至有过之而无不及。

难以想象,假如没有流水线,今天的世界会是啥样子。也许这个地球上90%的人口还生活在乡村,穿着自家缝制的衣服,用着祖传下来的工具,他们日常出行仍将以马车为主,因为除了亿万富翁,汽车对大部分人是可望而不可及的事物。至于飞机,他们更是一辈子都坐不起。

流水线让过去只属于少数人的东西变得不再稀奇,使成千上万的农民走出农村,成为城市的产业工人。流水线促进了城市化与商品流通,乃至支撑起整个全球经济。

当然,流水线带给我们的不止是繁荣与进步。没有流水线,两次世界大战不可能有那么大的规模,也不会打得如此惨烈。更重要的是,流水线其实不仅是一项技术,它对人类的组织形式、社会伦理乃至文化形态,都产生了不可估量的影响,其引发的争议之声,迄今不绝于耳。

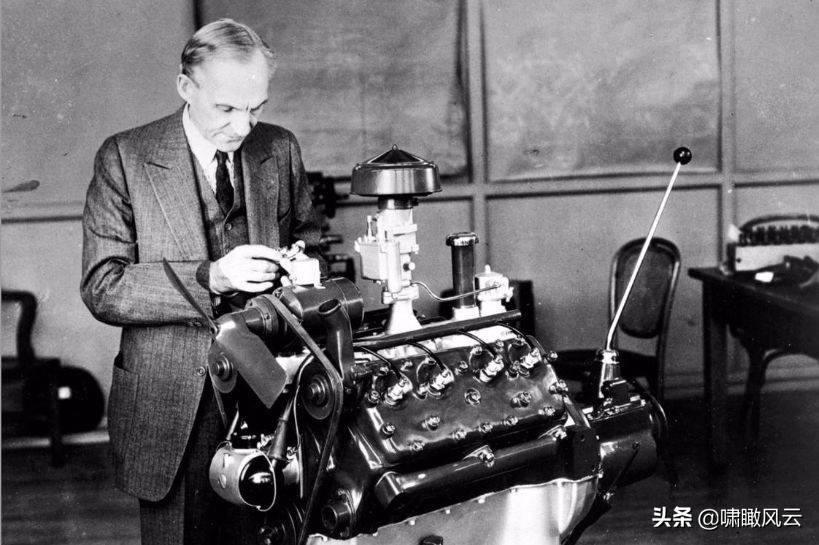

提起流水线,人们首先会想到亨利·福特,他是第一个将其发扬光大的人。其实,流水线的诞生时间要比我们想象的早很多。

据考证,在两千年前的古罗马,人类就已经通过分工协作提高工具的产量。在秦始皇陵墓中,考古学家从出土的兵器上找到了标准化的痕迹。到了汉代,工匠们把漆器生产划分成若干个环节,从而使生产效率大幅度提升。由此可见,作为一项生产理念与技术实践,流水线并不是现代人的发明。

经济学家布劳恩·阿瑟在其名著《技术的本质》中认为,在人类技术史上,从来就没有真正的创新,一切技术都是对原有技术的改造或重组。不仅如此,作者还认为,任何复杂的技术,都是由一系列简单的技术所组成,就像钟表一样,可以被拆解为几十个甚至上百个基础零件。

尽管流水线的历史非常古老,它却仍旧被打上了现代文明的标记,因为直到20世纪,流水线才被广泛应用。

首先,大规模生产建立在大量的市场需求基础之上,唯有市场足够大,产量才能提升,才会产生更多更细致的分工,亚当·斯密在他的《国富论》中早就说过,市场规模决定了分工,分工则决定了生产效率。

但是在古代社会,由于受到生产技术与交通工具的限制,绝大多数商品的流通范围很小,从而限制了商品的产量,在大多数工厂还是小作坊的条件下,大规模的流水线作业就显得没有必要。

流水线普及的第二个原因是科学技术进步,尤其是蒸汽机、电动马达等机械的发明,在节省人力的同时,更提升了流水线的速度,使人们能在更短的时间内实现更多的产出。

除了以上这些,一些重要的制度发明,也是流水线完善的先决条件,比如成本核算、存货管理、以及工艺流程的标准化等等,这些都是人们经过长期实践发展起来的。

总之,流水线本质上是一种大规模协同作业,它的产生,取决于技术、经济、市场等多方面条件。市场需求不足,更精细的分工就不会产生。在自动化机器发明之前,流水线只能靠人力操作,生产效率不可能得到质的提升。若没有对产能或市场规模的经济核算,人们将无法对流水线实施有效管理。所以说,流水线经历了漫长的演化,它的出现并不是偶然的。

按照布莱恩·阿瑟的观点,那么流水线也能被视为一项可以还原的技术,它将复杂的制作的完整过程拆解为一道道工序,再通过分工,使只具备简单技能的工人就能完成。随后,它把所有的工序标准化,形成连续且可逆的生产流程。最终,流水线将这一过程不断重复,从而将效率哲学发挥到极致。

1900年,美国总共只有5000辆汽车,汽车对于老百姓是遥远的奢侈品。直到1910年,亨利·福特在底特律的高地公园建造了一家新工厂,才彻底改变了这一切。

福特技工出身,曾在爱迪生公司做过工程师,对各种机械技术情有独钟,福特公司诞生前,全美分布着大大小小数百家汽车厂,他们的生产方式仍停留在小作坊时代,由于汽车涉及的零部件多达上千个,从生产到组装是一个漫长的过程,需要大量的时间和人力,汽车的售价始终居高不下。

亨利·福特很清楚,如果无法提高产量,那么汽车的普及永远是痴人说梦,于是,他下决心改进生产方式,1913年,第一条流水线在高地工厂诞生,并生产出了汽车史上具有里程碑意义的产品——T型车。

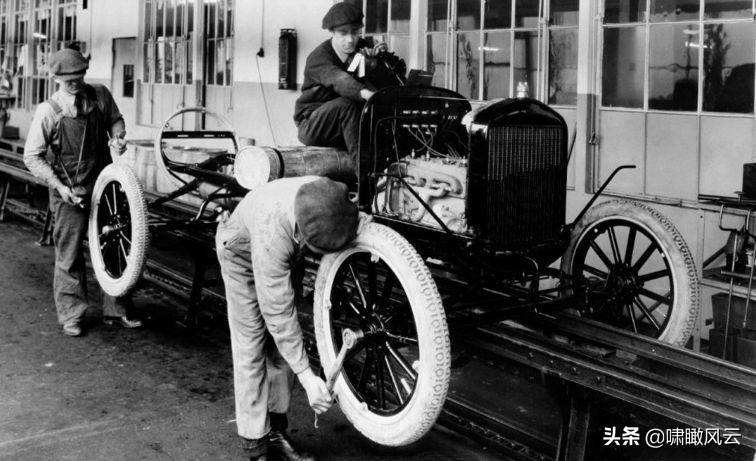

到了1917年,福特公司的T型车产量已超过200万台,其售价在之后一路下跌。第一批T型车的价格为850美元,进入20年代后,就降至不到300美元,相当于一个普通工人四个月的工资。在全世界的汽车市场上,T型车的数量占到了56%。福特终于实现了让汽车驶进千家万户的梦想。

福特将生产线逐渐完备,经过分析,他和他的团队把整个生产的全部过程分解为7882个动作,随后再分配到相应的工人,哪些属于重体力活,哪些能让身体条件一般的人来做,剩下那些最简单的活,可直接交给残疾人。

流水线使福特公司在当时成为了全世界第一大汽车企业,福特的工人们热情高涨,在流水线刚推出的那些年里,他们与工头、工厂管理者打成一片,日以继夜讨论着怎么样改进生产方式。工人们并不感觉自己从事的是艰苦单调的工作,他们把自己视为和亨利·福特一样改变世界的人。

1914年,福特宣布将工人的日薪增加至5美元,同时规定他们每天的上班时间为8小时。此举为他赢得了“平民企业家”的称号,亨利·福特自此成为美国的公众人物。

随着T型车的持续畅销,福特的工厂成了西方企业家们的朝圣地。每天都有数百名访客来此参观学习,连时任美国总统的威廉·塔夫脱都前来一睹为快。为了应付络绎不绝的游客,福特甚至专门聘请了25名全职导游。

在媒体的渲染与公众的狂热追捧之下,亨利·福特与福特公司成了美国工业的代名词。人们把这一切归功于流水线,有记者将其比作壮丽的尼亚加拉瀑布,从流水线喷涌而出的生产力,正把美国推向时代的前列。

1911年,就在福特的高地公园工厂建成差不多同一时间,弗雷德里克·泰勒的《科学管理原理》一书出版, 此书后来被誉为现代管理学的起点。

作为一位学科奠基人,泰勒并不是那种书斋里的学者,19岁那年,他因为眼疾辍学,先后在工厂担任过技工、车间管理员、高级技师等职。1883年,泰勒利用业务时间就读于理工学院,取得了工程学士学位。之后,他在一家钢铁厂做工程师,六年后又成为一家纸业投资公司的总经理。37岁那年,泰勒从企业辞职,专门从事管理咨询工作。

从工人、技师到经理,泰勒经历了企业从生产到管理的所有的环节,在宏观与微观上积累了丰富的经验,他的学说有着坚实的经验基础,远非当今那些整天夸夸其谈,只会拼命掉书袋的管理学“大师们”所能比。

关于泰勒的学说,每本管理学教科书的第一页都有详细的介绍,在此不多做评述,只需强调一点,泰勒与亨利·福特的目标是类似的,福特把制造汽车拆分为若干个环节,泰勒则把目光集中在工人身上,他致力于去除所有多余的动作,把生产的时间与人数缩减到最合理的范围。福特拆解生产的全部过程,泰勒拆解劳动步骤,两者都把效率优先作为公司制作的第一原则。

但与福特不同的是,泰勒认为他的科学管理理论可以推广到所有的领域,甚至应用于政府部门,效率原则并不是工厂的专利,更适用于新时代的所有企业。

工业流水线正是泰勒管理学的理想蓝本。某一些程度上,今天的企业仍旧延续着工业时代的管理方法,只是曾经流水线上的工人们,变成了今天的白领。

《科学管理原理》出版后不久,泰勒遭到了前所未有的攻击和谩骂,反对声大多数来源于于工会。

一些工会代表认为,泰勒的管理理论是“反人性”的,他把工人变成一颗颗不会思考的螺丝钉,工厂强迫他们做简单重复的劳动,不允许工人有任何创造性。对泰勒最严厉的指责是,他的科学管理损害了工人的身心健康,甚至鼓励企业家虐待工人。

除了最后一点以外,泰勒很难就前面的几项指责做出有力的辩护,尽管他深知,自己理论的初衷绝非为了让工人活得更糟糕。后来,泰勒出席了国会关于企业管理制度的听证会,面对工会会长们的质问,泰勒心力憔悴,据说当他离开证人席的时候,几乎都站不稳了。

泰勒生前反复强调,效率不是科学管理的目的,更不是资本家压榨工人的借口。科学管理要实现工人和企业家的双赢。然而,随着流水线的推广,它也遭遇了一系列困境。

两次世界大战期间,福特公司开始在欧洲投资建厂,但是和预期的相反,欧洲工厂的进展并不顺利。

首先是标准化生产难以推广,欧洲各地工人的水平参差不齐,西欧的工人素质较高,东欧与苏联的工人则差强人意,需要花长时间培训才能让他们做出合格的商品,而水平越低的工人,往往对流水线操作越排斥,他们把标准化看成是一种奴役。

另外,欧洲是一个高度等级化的社会,企业管理者与工人之间泾渭分明,这尤其不利于企业初期的建设。我们在前面提到,在福特工厂刚落成的时候,工人与上级是打成一片的,他们随时随地为很多问题展开小组讨论,领导更是频繁下基层亲自示范,这样有助于快速解决问题。

但是欧洲不一样,以英国为例,英国的工程师通常不愿意和工人接触,他们整天西装革履,衬衫的袖口始终一尘不染,他们这么做的目的,就是要把自己与“下面的人”区分开来,以彰显自己的绅士身份。

这样的结果就是,在欧洲工厂的上下级之间鲜有沟通,大伙更习惯各干各的,生产效率自然无法提升。

在欧洲人的印象中,美国人的特点是大大咧咧,比较实际。美国人善于搞科学发明,做事不拘小节,追求效率。但论文化素养,美国人与他们相比简直是文盲。在欧洲人看来,美国人是一群纯粹的经济动物。

然而,流水线摧毁了欧洲人引以为豪的精致文化与慢工出细活的工匠传统。大规模生产所带来的标准化,使产品变得千篇一律,丧失了美感,贵族精英的审美被颠覆了。

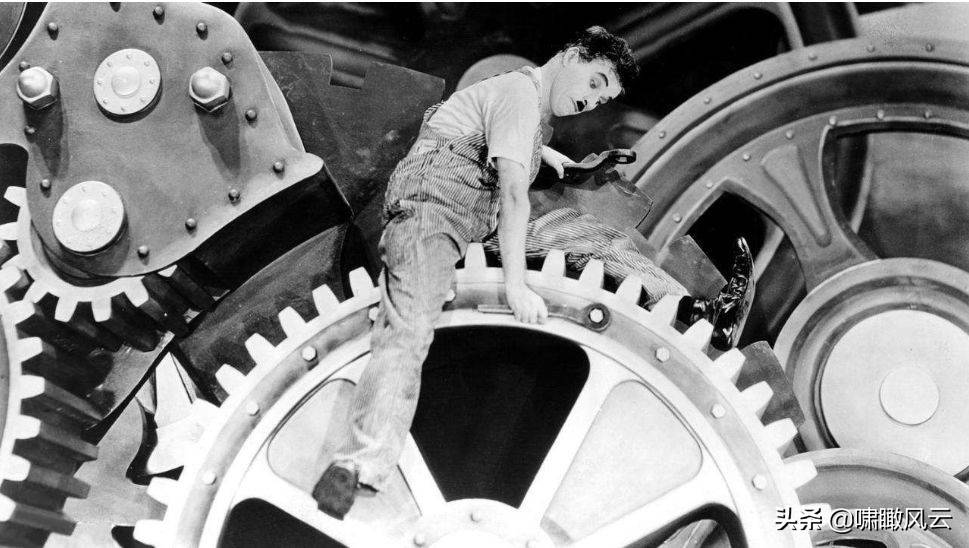

在知识分子看来,流水线把工人们折磨的精疲力尽,他们被剥夺了闲暇,单调重复的劳动正使他们变得麻木。在艺术家的笔下,流水线则成了吞噬人类灵魂的怪兽,它冰冷无情,抹杀个性,甚至导致了人类物种的退化。

以流水线为题材的小说、电影和舞台剧层出不穷,其中的代表作莫过于卓别林的《摩登时代》,在这一部优秀的电影中,喜剧大师以一种幽默的方式展现了流水线对底层工人的残害,电影公映后轰动全球。

而工厂内部此时也出现了问题,进入30年代以后,福特的管理体制日渐僵化,早期上下级之间的互动消失了,取而代之的是官僚主义与相互猜忌。随着生产规模的逐步扩大,每个人的分工愈加明确,公司层级愈加分明,这就成为了劳资矛盾的导火索。

工人们不堪忍受恶劣的工作条件,他们要求涨薪,取消加班,否则就以罢工相威胁。而资本家在妥协之后,立即扬言要用机器取代人工,使得工人与资本家之间的不信任进一步加深。

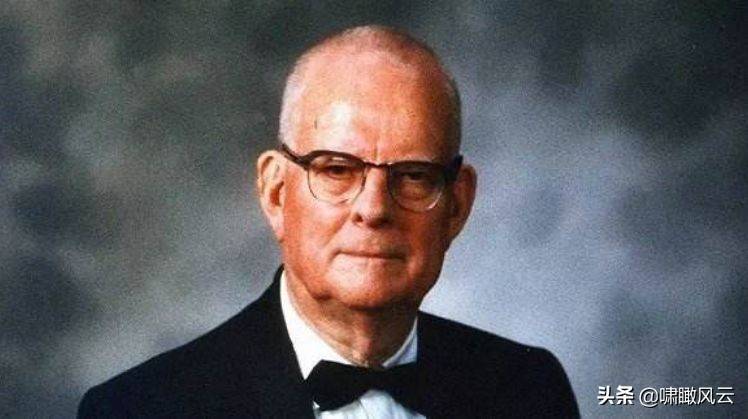

二战结束后,当欧美各地的工厂陷入罢工潮时,日本人正向西方人虚心讨教如何管理企业。

1950年,一个叫爱德华兹·戴明的美国人来到日本,向他们介绍美军如何对军需物资进行质量管理。借助先进的管理技术,美国人在战时拥有了高效而稳定的产能,并最终在太平洋战场打败日本人。如今,轮到日本人师夷长技,并在多年后以同样的方式击败美国。

戴明向日本人灌输的核心思想就是:当今世界,追求质量比追求效率更重要。随着经济的发展,依靠产量抢占市场的竞争策略已经过时,今天的市场是产品差异化竞争,得质量者得天下。

日本人将来自美国的质量管理方法不断研磨,经过多年锤炼,最终搞出了一套挑战美国制造业的大杀器:精益生产。

到了20世纪80年代初,美国人惊讶的发现,他们生产一辆汽车的成本要比日本工厂高出1000—2000美元。不仅如此,日本汽车比美国的更精致、更省油、更耐用,日本产品正全面入侵美国,将美国的消费者变成他们的“俘虏”。

答案或许来自1950年丰田公司高管对福特工厂的一次访问,作为汽车流水线的鼻祖,福特工厂给日本人带来了前所未有的震撼,但他们很快发现一个问题,这里分工太明确,同一条生产线上的工人老死不相往来,为什么不能让大家经常交换意见呢?

其实这根本不算得上什么新玩意,早期的福特工厂就是这么玩的。可师傅如今得了大企业病,徒弟的机会就来了。

所谓精益生产,并不是什么高深的发明,它的理论基础是戴明的质量管理体系,日本人对其稍加改进。但关键则来自工人们的现场实践,日本工人在流水线上充分体现了东方人的集体主义精神,当他们发现生产线有错误,有缺陷,甚至某个工人的操作不顺手时,整个生产线就会叫停,等到问题解决后再行运转。据说一条流水线在一天内曾被叫停过一百多次。

除此以外,日本人还对流水线实行轮岗制,任何工人都不会在固定的位置上干太长时间,他会去做不同的工作,掌握多种工作技能,这样既能避免长期重复劳动所造成的厌倦,又能帮助工人对生产的全部过程形成全局意识,大家的业务知识有了交叉点,干起活来就方便许多。

当然,说起来很容易,但日本人的精益管理也是经过长时间的摸索逐渐成熟的。现在终于轮到美国人向这位昔日的学生讨教了,然而,正所谓橘生北则为枳,在美国文化的土壤上,日式的集体主义遭遇水土不服。

上世纪80年代,美国人曾向丰田、本田、松下这些日本企业派出一批又一批研究人员,他们盼望像当年的日本人那样,把成功者的经验完全复制过来,甚至还出钱买下日本人的生产线。

精益生产之所以诞生于集体主义色彩浓厚的东方社会,因为这里的传统始终在强调忠诚、服从和纪律。某一种意义上,精益生产正是东方集体主义与西方效率哲学的完美结合。

但美国人更信奉个人主义,他们没办法忍受将自己的命运和企业或集体绑定在一起,在美国,工会与资本家之间的对立由来已久,而精益生产规格要求高度的服从、紧密的合作、以及目标感的绝对一致。美国人早已不再适应这种劳动密集式的生产。

2019年1月,特斯拉上海工厂破土动工,工厂占地面积达86万平方米,据报道,新工厂将完全由机器人组成,现场只保留少数的操作工与编程人员。

美国的特斯拉工厂已经展现出未来流水线的雏形,总裁埃隆·马斯克把他的工厂叫做“外星战舰”,这里的机器人有很多被冠以漫画人物的名字,如金刚狼、冰人、暴风女等等,特斯拉一直在改造它的流水线,如同一百年前的亨利·福特,但与福特不同的是,特斯拉的流水线不需要任何工人,AI将包办这里的一切。

人们始终在猜测,未来将有多少工作将被人工智能给取代,将有多少人因此而失业。机器对人工的淘汰,在人类工业的百年历史上每天都在上演,现在,它已经迈出了大工厂的车间,向着企业的办公室蔓延。

从写字楼的白领,到网络公司的码农们,而今他们最怕听到的两个字就是:裁员。

不知从何时起,关于大公司裁员的新闻屡见报端,并不时地引发集体性的恐慌。裁员的可怕之处就在于,你可能什么也没做错,但公司就是不需要你了,作为企业流水线上的一员,你已经显得多余了。

这正是流水线式的生产对人的警告,人创造了流水线,但流水线最终会抛弃人。也许,当工业时代降临的时候,这片阴霾就与流水线的马达声如影随形,而我们应该做的,不是去怨天尤人,而是应该回头看看自己的工作,有多少被取代的可能。

如果机器擅长重复,我们要极力避免重复。如果流水线擅长做程序,我们要打破定式,不断去接触复杂的事物,因为处理复杂问题恰恰是人类的优势,而机器的逻辑则反过来,它总是致力于把一切简单化,技术的维度永远是单向的。

人类思维的伟大之处在于,我们总能够在简单和复杂之间来回切换,人类的技术演变,就是把复杂拆解到简单,再把简单重组为复杂的过程。懂得并学会利用这种可逆性,我们就能克服被技术淘汰的恐惧,主动去拥抱新事物,成为规则的制定者。